Opinión

Pensión Lobo

Pensión Lobo

Morirse no es tan fácil. No es como preparar la maleta y esperar fuera a que llegue un taxi. Hacerlo en agosto, además, conlleva complicaciones añadidas. Ramón Lobo murió en plena canícula. Eso era lo que más le fastidiaba. En su último programa en la Ser, le confesó a Javier del Pino que «no tenía ninguna intención de palmar porque no quería darle la alegría al gobernador del Banco de España de ahorrarse una pensión». Lo dijo con su habitual socarronería para quitarle hierro al asunto. Aunque sabía lo que había y lo tenía asumido. Pero el plazo de agosto le tocaba mucho las narices. Quería aguantar un poco más para que a sus amigos les diera tiempo de regresar de vacaciones. Tenía sus preferencias con el calendario, como cualquiera. No hubo suerte. Así que dos meses después, el domingo, 22 de octubre de 2023, los amigos desperdigados por el mundo nos citamos en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, para despedirlo como dios manda.

De camino en el Ave, fui leyendo Todos náufragos, su libro más autobiográfico si exceptuamos este último. En cada página encontré a Ramón más vivo que nunca, con sus andares de duro de corazón tierno y esa ironía tan british, marca de la casa. El humor es uno de los analgésicos más potentes. Mientras atravesaba los campos agostados de Castilla la Mancha, fui rebobinando toda la película. Recordé tal como era la primera vez, cuando lo conocí durante una cena con compañeros del periódico en el restaurante ‘Entre suspiro y suspiro’, el mejor mexicano de Madrid. Aquel Ramón jovencito de ojos verdes que se comía el mundo a bocados. Le encantaban los platos fuertes.

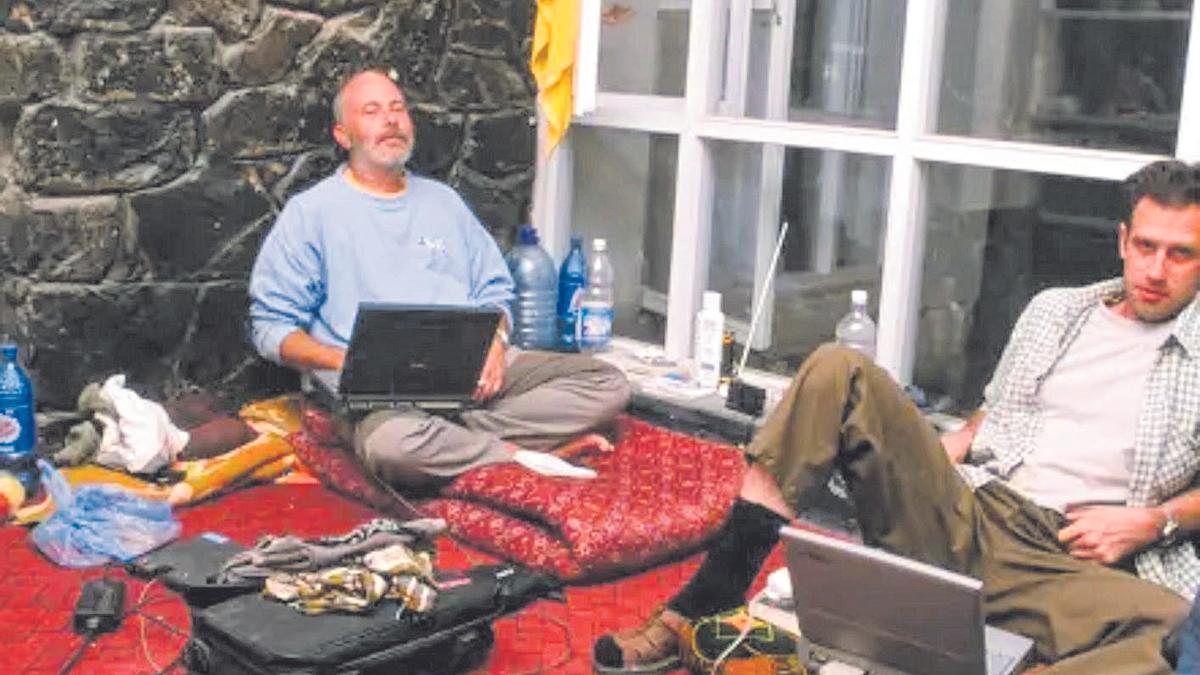

Me acuerdo mejor de algunos momentos que de otros: cuando se fue a Sierra Leona y casi se hace cristiano después de conocer al jesuita Chema Caballero; cuando lo llame al móvil, pensando que estaría tomando una cerveza en la Plaza de Santa Ana, y me respondió desde Afganistán en medio de un ataque talibán con los obuses sonando de fondo; cuando salió del hospital después del ictus; cuando llovió a mares en la presentación de El año en que murió Kapuscinski; cuando le pusieron su nombre a una de las aulas de periodismo de la universidad Miguel Hernández, de Elche; cuando se dio el gustazo de pasarse dos meses viviendo en Nueva York, paseando por Central Park en invierno. Fue a ver a los Nicks en el Madison Square Garden y, para restregármelo, me mandó una foto desde el mítico ring donde boxearon Mohamed Ali y Rocky Marciano. Aunque los dos sabíamos que su objetivo secreto era entrevistar a Sharon Stone a la que idolatraba. Le fascinaba la actriz de Instinto básico, también superviviente de un ictus y otras batallas. Se seguían en tweeter. Pero no pudo ser. Ramón era muy exigente con las mujeres. Nunca quiso casarse, sabiendo como sabía que el periodismo es un oficio de acostarse tarde y divorciarse pronto. Lo hizo en articulo mortis. Su última compañera, María, «la mujer que vuela» a quien esta dedicado Pensión Lobo, fue la que mejor supo entenderlo, the number one.

Pocos días antes del final, Ramón llamó a nuestra común agente literaria para decirle que ya tenía acabado su libro. «Creo que me ha quedado cojonudo -dijo. Ya sabes que los periodistas trabajamos mejor cuando tenemos una deadline». En el argot del oficio se usa esa expresión para referirse a la fecha tope de entrega y él, marxista irreductible, no pudo evitar emular a Groucho. «Lo malo es que no podré hacer promoción -añadió- va a ser un libro póstumo. Pero ya te las apañarás».

Y Anna se las apañó, por supuesto.

Pensión Lobo es mucho más que un libro de memorias póstumas. Es una última apuesta personal sobre la aventura de la vida desde la última frontera. Y de fronteras Ramón sabía un rato. Como cualquier escritor bregado era consciente de lo jodidamente difícil que es cerrar bien el último capítulo.

Se necesita mucho temple para gestionar los tiempos, para atar cabos, resolver problemas prácticos, ordenar los objetos, las fotografías, las emociones, los recuerdos: una nevada en Madrid recién llegado de Venezuela. La puesta de sol en el río Zambeze cerca de las cataratas Victoria con decenas de animales acercándose a abrevar en la orilla. Un viaje a Namibia con Pedro Rosa Mendes, en que pararon en el arcén de la carretera para tocar las estrellas con las manos. El jardín de su casa materna de Ferring en Inglaterra. Los ángeles y los demonios familiares, el amor, las guerras… La ducha de agua caliente en el Hotel Jolly de Trieste, que era su entrada en la antigua Yugoslavia todas y cada una de las veces que cubrió el conflicto de los Balcanes y la cena de espagueti vongole siempre en el mismo restaurante del paseo marítimo.

Por el libro desfilan sus reflexiones, sus miedos, sus manías, sus lecturas: El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, El arte de perder, de Elizabeth Bishop, Marca de agua, de Joseph Brodsky. Los poemas del Premio Nobel ruso lo acompañaron en el último viaje a Venecia. Tuvo la suerte de poder hacerlo cuando todavía estaba en condiciones. Ramón sabía elegir bien los lugares para despedirse: la Plaza de San Marcos muy temprano, la vista esquinada del palacio ducal, el barrio judío que no es muy turístico con sus sinagogas y restaurantes de comida kosher, los puentes… Un escenario perfecto fuera de temporada para hacer mutis por el foro.

Pensión Lobo no es un libro sobre la muerte. Es un libro extraordinario sobre la lucha última de un periodista por encontrar sentido a sesenta y ocho años de vida. Porque «Lo importante no es cuántos años existimos sino cómo los vivimos», escribió mientras miraba las tres bailarinas de la Ópera de Nueva York que tenía sobre la cómoda girando dentro de un pisapapeles que se llenaba de nieve al agitarlo.

En Madrid estuvimos todos, como él quería. Había un asiento vacío reservado en primera fila para su rubia favorita por si acaso. Hay quien dice que la actriz asistió de incógnito con gabardina azul y gafas negras. Aunque sobre este punto no hay confirmación oficial.

Tampoco sé si existe un lugar especial para los reporteros valientes cuando mueren, pero si lo hay, Ramón andará por ahí acercándose al contexto con un buen par de botas y una libreta en el bolsillo de los vaqueros para contarnos de primera mano lo que se cuece en las alturas. Lo hará con su habitual maestría, igual que ha hecho siempre, peleándose con los teléfonos satélites y, por supuesto, volverá a meterse en líos con la autoridad competente. Era un broncas de mucho cuidado. Desde aquí esperaremos su crónica con emoción mientras leemos Pensión Lobo, habitación número 13 y escuchamos su banda sonora favorita: Waitin’on a sunny day.

- Quiebra de Óscar Díaz al mes de ganar el bote de Pasapalabra: "Tengo que asumirlo

- Quevedo elige una antigua masía para comer en València

- La alta sociedad se reúne en la boda del año en València

- Cambia el tiempo: del bochorno a las lluvias fuertes

- Buscan a un hombre desaparecido tras lanzarse al río Xúquer en Cortes de Pallás

- Dos afectados por inhalación de humo por el incendio en un hotel de València

- Koplowitz, Alcocer y Rato, algunos de los apellidos invitados a la boda del año en València

- Amaia Montero regresa a La oreja de Van Gogh